Coast to coast

Feb.28.r7

COAST TO COAST 2020

| 【COAST TO COAST season24’】では、季節毎に少し視点を変えて“青森を楽しもう”というコンセプトで、青森に暮らす方から県外の青森好きの方まで、地場の文化や食べ物、やりたいことなどを取材してきました。2025年は青森の名建築に焦点を当てて、青森の魅力を発信していきます。 |

w- CTC2020 –

弘前れんが倉庫美術館

Hirosaki Museum of Contemporary Art

弘前れんが倉庫美術館は、明治・大正期に建設され、弘前の風景を形作ってきた吉野町煉瓦倉庫を改修し、2020年に開館しました。設計はエストニア国立博物館などの設計で知られるパリ拠点の建築家 田根剛氏。 2000年代にこの建物で行われた奈良美智展が大きなきっかけとなり、弘前市が土地と建物を取得し、文化の交流拠点として整備されることが決定しました。2018年から約2年間の改修工事を経て、2020年に「弘前れんが倉庫美術館」として開館しました。* こちらから年表をご覧いただけます。 今回は広報チームの大澤美菜さんにナビゲート頂きました。 大澤さん:古い建築を活用した美術館が多いヨーロッパの事例をよくご存知で、エストニア国立博物館の設計も手がけた田根剛さんにプロポーザルに応募するチームに入っていただきました。 「記憶の継承」をコンセプトに、新築や改築でもない「延築」を目指して設計された美術館。「延築」という言葉を生み出した田根さんの想いや願いを少しでも感じ取りたいと思い、わくわくしながら訪問してみた。 |

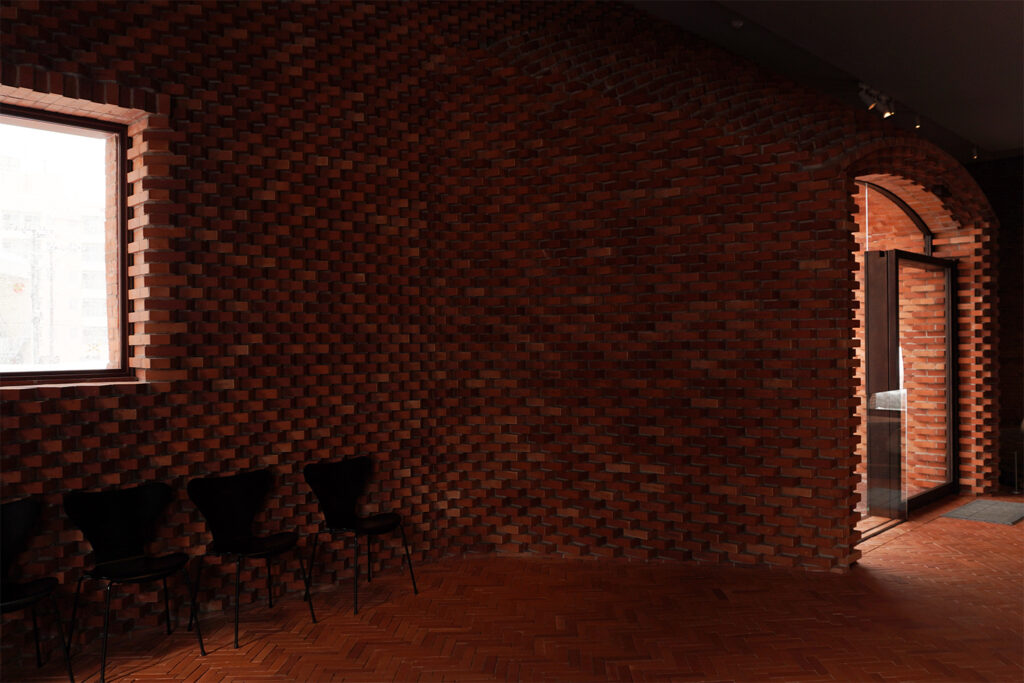

| まずはエントランス。元々は人が出入りできる大きな開口はなかったそう。新設されたエントランスのアーチ部分は、互い違いに煉瓦を積む「弘前積みレンガ工法」と命名されたドーム形状になっている。 |

| 大澤さん:開口上部のアーチは、際の部分の収まりが非常に難しく、最後に目視では分からないくらいのズレができたようですが、そこに対して職人さんが納得できず、施工し直したそうです。すごい熱意ですよね。レンガは北海道江別市で焼いたものが使われています。既存のレンガは大鰐の山を切り崩した土を、弘前の小栗山で焼いて作っていたという話もあります。改修工事を進める中で、岩手の花巻でつくられたレンガも見つかりました。100年の間に増改築が行われたようです。 |

作品:ぺトリット・ハリライ《 チキンの仲間 》2022年 タグチアートコレクション蔵

| 大澤さん:現在の展示室は、シードルを作っていた時代は貯蔵室として使われており、防虫や防腐の効果を得るためにコールタールが塗ってありました。美術館に改修するにあたって壁の洗浄はしていますが、なるべく元の姿を残しております。 |

作品:鴻池朋子《 第2章 巨人 》2005年 タグチアートコレクション/タグチ現代芸術基⾦蔵 ©TOMOKO KONOIKE

先ほどまでのタールの黒い壁から全面白の壁に変わる最後の展示室。

大澤さん:展示室は展覧会ごとに使い方、見え方がガラリと変わります。作品にあわせて色々な展示方法に挑戦しています。

| 大澤さん:コレクション作品の一つで、和田礼次郎氏の作品 《AMBER WINDOW (HIROSAKI) 》です。中にリンゴのブランデーが入っています。設営するときにはいい香りが漂っていました。 |

作品:和田礼治郎《 AMBER WINDOW (HIROSAKI) 》2022年 弘前れんが倉庫美術館蔵 Photo: Keizo Kioku

| かつての建物から引き継がれた部分も多く、その場所に積み重なった歴史を大切にする田根氏の想いや願いを感じ取ることができた気がした。現在の日本ではレンガ組積造の建物を新たに建設することができない。だからこそ「古いから壊す」のではなく、もう一度煉瓦をつくって積み上げたのだろう。

また美術館として作家の作品を最大限生かすことを大前提としながら、当時の空気感を残す建築は、鑑賞だけではなく空間を体験することができる。そこから何かを読み取ったり、能動的なアクションを起こすことができれば、その建築は建物の記憶や歴史を継承しているのだろう。 そして新たな美術館を象徴するのがシードルの色をイメージしたシードル・ゴールドの屋根である。13,000枚ものチタン金属板による菱葺き屋根は、単調な金色ではなく天候や時間で色合いが変化する。この部分は田根氏の「新たな記憶を未来へ繋げる」という想いや願いがこめられているのだろう。 延築によって過去と未来を繋ぐ。「延築」という定義を感じた時間であった。 |

©︎Naoya Hatakeyama

©︎Naoya Hatakeyama